|

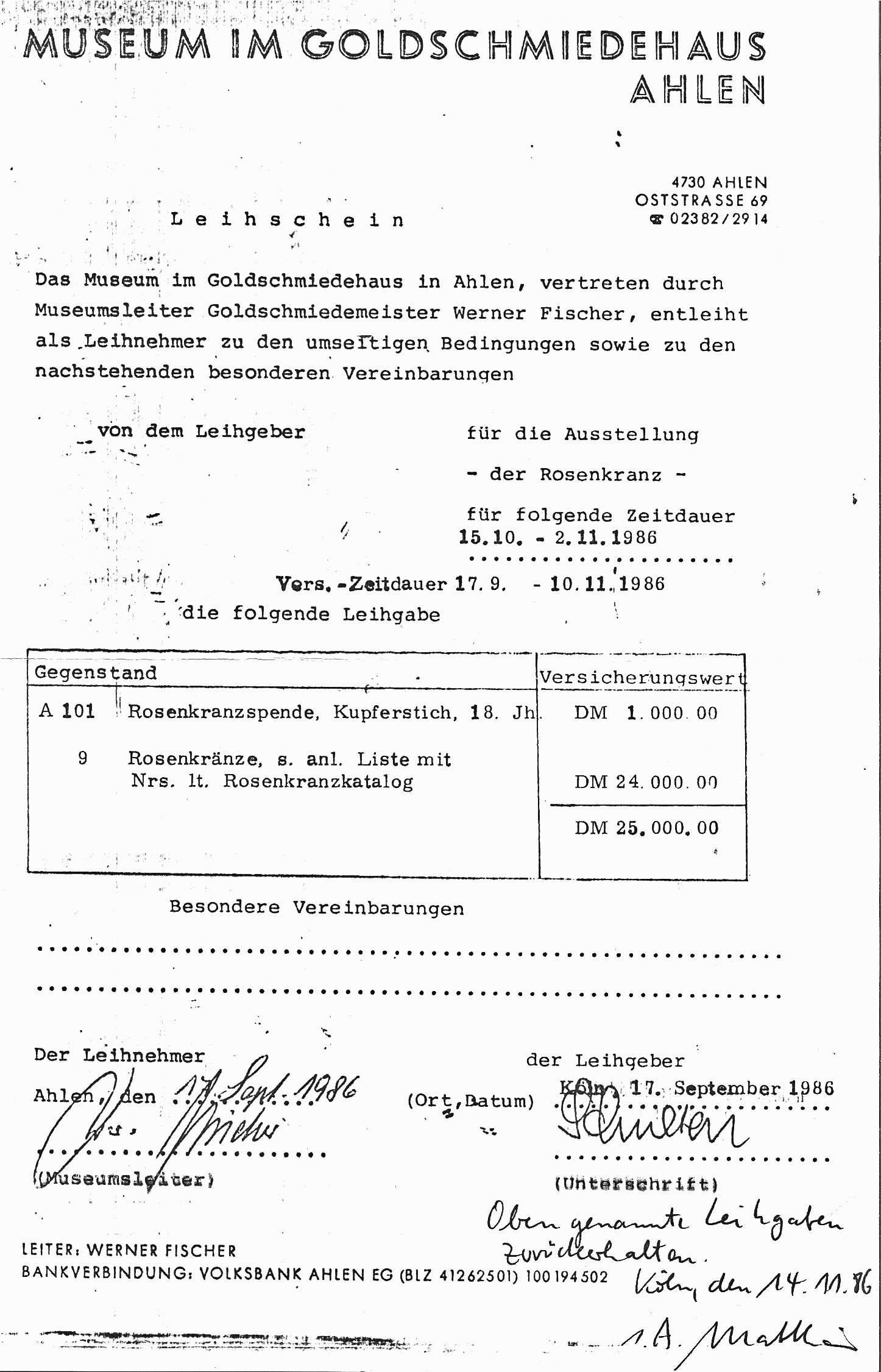

Rosenkranz-Ausstellung im Museum im Goldschmiedehaus

Ansprache von Goldschmiedemeister Werner Fischer zur Eröffnung der Rosenkranzausstellung am 15. Oktober 1986:

Ein besonderer Gruß gilt unserem Ehrengast, Herrn Weihbischof Friedrich Ostermann, der so 1iebenswürdig war, das Patronat über die Rosenkranzausstellung zu übernehmen, sowie heute die Eröffnung der Ausstellung vorzunehmen. Meinen Willkommensgruß mit herzlichem Dank verbunden für die Mithilfe beim Zustandekommen dieser Ausstellung sage ich den anwesenden Klerikern und Historikern und Ihnen, liebe Anwesende, für Ihre Leihgaben. Ebenso gilt mein Dank unseren italienischen, spanischen und türkischen Mitbürgern.

|

Ein persönliches Vorwort von Werner Fischer, Leiter des Museums

Am 13. Januar 193o wurde ich geboren. Als kleiner Junge im Vorschulalter musste ich stets eine Schürze tragen. Die Schürze hatte zwei aufgenähte Taschen und nach meiner Auffassung waren diese viel zu klein und außerdem unten rund. Manchmal hing mein Taschentuch aus den Taschen heraus. Das war mir viel zu mädchenhaft und ich sehnte mich nach dem Tag, an dem ich eine richtige "Buxe" mit tiefen Taschen anziehen konnte. Fast alle meine Mitschüler trugen eine solche Buxe. Dann kam endlich der bedeutende Tag, an dem auch ich zum ersten mal eine Buxe mit Taschen anziehen durfte. Welch ein Glücksgefühl, nun zu den Buxenträgern gehören zu dürfen. Endlich konnte ich meine wichtigen Sachen in den Hosentaschen unterbringen und niemand meiner Freunde konnte erahnen, was ich bei mir trug wie da waren ein sauberes Taschentuch, ein Rosenkranz und später

Der Rosenkranz war mein ständiger Begleiter. Zur ersten hl. Kommunion 1938, dem "schönsten Tag des Lebens" - wie die Großen sagten - kamen als Geschenke von Verwandten und Bekannten weitere hinzu.

Aber das waren Äußerlichkeiten; denn der Sinn des Rosenkranzes liegt darin, dass er uns ein Helfer ist zum Beten, Wir werden angehalten zu Gebeten, die einen Rosenkranz unbedingt erforderlich machen. Man kann fromm sein, aber alles um sich herum zu vergessen und nur allein mit dem lieben Gott zu reden, erfordert eine ungeheure Konzentration. Der Rosenkranz hilft uns, bei einem geistigen Seitensprung wieder in die Spur zu kommen.

Diese Spur fand ich im Rosenkranzmonat Oktober, in dem täglich in der Kirche St. Georg zu Hopsten der Rosenkranz gebetet wurde. Das war in den Maiandachten des Monats Mai ebenso. Während der Fastenzeit und bei der Karfreitagsprozession wurde der Rosenkranz gebetet und auch bei der Fronleichnams- und der Annenprozession. Beim nachbarschaftlichen Totengebet, wenn die Leiche noch über Erden stand, beim Gang vom Sterbehaus, zum Friedhof - immer und überall wurde der Rosenkranz gebetet. Sicher habe ich bei meiner Aufzählung einige Spuren vergessen. Ergänzend fällt mir noch ein, wenn ich nicht einschlafen konnte, gab mir meine Mutter den Rosenkranz, machte mir ein Kreuz auf die Stirn und empfahl mir, einige Gesetze des Rosenkranzes zu beten, dann würde ich sicher einschlafen können. Damit nun nicht der Eindruck entsteht, der Rosenkranz sei nur den Kindern zu beten empfohlen, im Gegenteil, alle Katholiken beteten ihn allein oder gemeinschaftlich.

Der Rosenkranz besteht aus einer Schnur oder einer Kette, an der ein Kreuz hängt. Bei älteren Rosenkränzen, die ein Kreuz mit einem Christuskorpus zieren, das man nicht anfassen sollte, schließt sich ein gleichschenkliges Kreuz an, das so genannte Credokreuz, welches man mit Zeigefinger und Daumen hält. Mit dem Glaubensbekenntnis beginnt man das Rosenkranzgebet. Bei der ersten Perle betet man: Ehre sei dem Vater, dem Sohn und dem heiligen Geist. Darauf wird geantwortet: Wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Ein Paternoster folgt.

Sodann folgen drei Perlen, bei denen jeweils ein Ave Maria gebetet wird und nach den Worten "Deines Leibes Jesus" wird jeweils der Ruf eingeschoben: Der Du den Glauben in uns vermehren wollest, der Du die Hoffnung in uns stärken wollest, der Du die Liebe in uns entzünden wollest. Danach spricht man das Vater unser. Dem folgen 10 Ave Maria, bei denen auch jeweils ein bestimmter Ruf - je nach dem zu betenden Rosenkranz - eingeschoben wird. Dieses wiederholt sich insgesamt fünfmal.

Der "freuden reiche" Rosenkranz betrachtet: Jesus, den du, o Jungfrau, vom Heiligen Geist empfangen hast Jesus, den du, o Jungfrau, zu Elisabeth getragen hast Jesus, den du, o Jungfrau, geboren hast Jesus, den du, o Jungfrau, im Tempel aufgeopfert hast Jesus, den du, o Jungfrau, im Tempel wiedergefunden hast.

Der "schmerzhafte" Rosenkranz betrachtet: Jesus, der für uns Blut geschwitzt hat Jesus, der für uns gegeißelt worden ist Jesus, der für uns mit Dornen gekrönt worden ist Jesus, der für uns das schwere Kreuz getragen hat Jesus, der für gekreuzigt worden ist

Der "glorreiche" Rosenkranz betrachtet: Jesus, der von den Toten auferstanden ist Jesus, der in den Himmel aufgefahren ist Jesus, der uns den heiligen Geist gesandt hat Jesus, der dich, o Jungfrau, in den Himmel aufgenommen hat Jesus, der dich, o Jungfrau, im Himmel gekrönt hat.

Andere Arten der Betrachtung z.B. den armen Seelen Rosenkranz sind lokal oder in verschiedenen Diözesen besonders aber in geistlichen Orden verbreitet.

Zur Entstehung des Rosenkranzes schreibt Karl Josef Klinkhammer SJ im Buch 500 Jahre Rosenkranz 1475 Köln 1975 u.a.

....Die Kölner Rosenkranz-Bruderschaft von 1475 - gegründet vom Dominikaner Jacob Sprenger- auf die alle Bruderschaften der Dominikaner zurückgehen, verlangte zuerst nur die Verrichtung von 15 Vaterunsern und 150 Ave Maria, doch ohne die Betrachtung des Lebens Jesu. Die heutigen 15 Rosenkranzgeheimnisse finden sich mit einer Ausnahme sämtlich erstmals in einer Schrift der Ulmer Rosenkranz-Bruderschaft von 1483.

Die Gebetswiederholung als Frömmigkeitsübung ist uns bereits aus dem 4. Jh. nach Chr. aus Berichten über den Eremiten Paulus bekannt, der in der nordafrikanischen Wüste lebte. Dreihundert mal soll der Heilige jeden Tag das Gebet des Herrn, das "Vater unser", gesprochen haben. Auch im Mittelalter werden uns ähnliche und noch weit umfangreichere Frömmigkeitsübungen überliefert.

1573 als Dank für den Seesieg über die Türken bei Lepanto. Einführung des Rosenkranzfestes durch Papst Gregor der XIII.

Der Rosenkranz hat viele Menschen vom Anfang des Lebens bis zum Tod begleitet. Das Beten des Rosenkranzes stärkte bei vielen Gläubigen die Hoffnung auf Hilfe und Dank für gewährte Hilfe.

Warum widmete Werner Fischer aus Ahlen in Westfalen dem Rosenkranz soviel Aufmerksamkeit? Mit dem Ergebnis, eine Ausstellung von und über den Rosenkranz im Museum im Goldschmiedehaus zu präsentieren. Zu meinen eigenen Erlebnissen als Kind, als Jüngling in den Luftschutzkellern und Bunkern während der schrecklichen Bombardierungen in Münster und Rheine während schier ausweglos scheinenden Situationen zählt das wechselseitige Beten des Rosenkranzes.

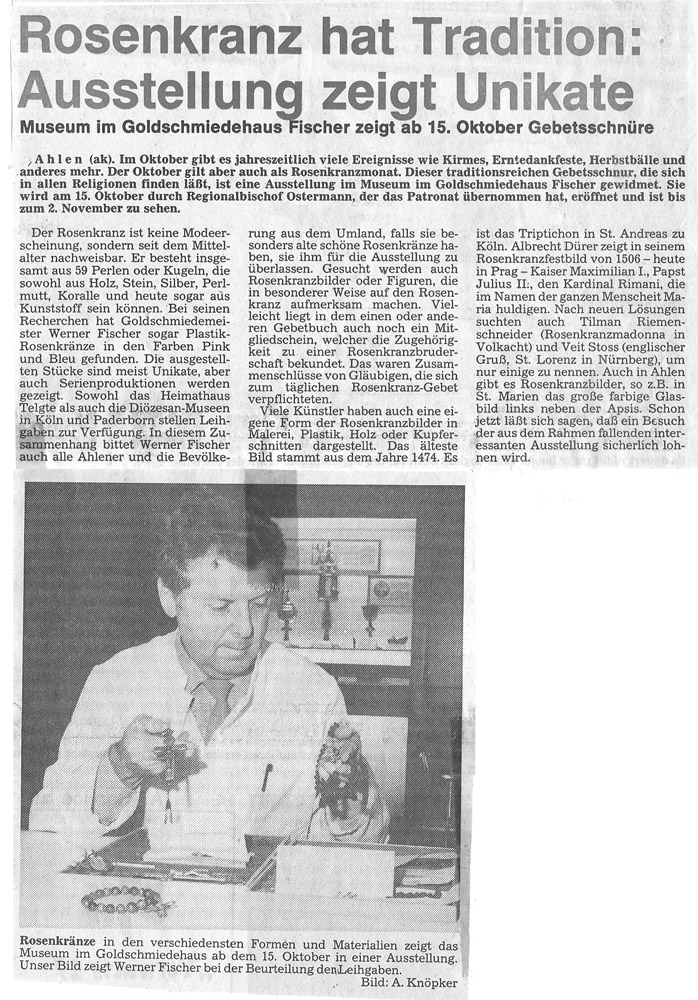

Die Ausstellung möchte an einer einzigen Frömmigkeitsform den engen Zusammenhang zwischen Andachtsform und bildender Kunst aufzeigen in unserer Zeit, in der der Eindruck entstehen kann, wir hätten keine Zeit mehr, uns dem Rosenkranzgebet zu widmen.

Als Leihgeber von exklusiven, teilweise auch wertvollen Exponaten konnte das Museum im Goldschmiedehaus das Erzbischöfliche Diözesan-Museum Köln gewinnen. Der Leiter des Diözesan-Museums in Köln, Dr. Walter Schulten, ist Westfale. Bei Fischers Erstbesuch in Köln und dem Vortragen seiner Bitte um Leihgaben stand er von seinem Schreibtisch auf, als er hörte, dass Werner Fischer aus Ahlen kam. Er schaute Fischer in die Augen und wiederholte nur: "Was, Sie wollen in AHLEN eine Rosenkranzausstellung machen?" Dann setzte er sich wieder und zeigte mit einer Links- und Rechtsdrehung seines Kopfes seine Verwunderung an. Dr. Schulten hat die Ausstellung mit vielen Tips und Anregungen sehr wohlwollend begleitet. Er brachte Werner Fischer größtes Vertrauen entgegen.

Da viele Mitbürger in Ahlen Muslime sind, hatte Werner Fischer die Moschee-Gemeinschaft Ahlen gebeten, in einer eigens dafür vorgesehenen Ausstellungs-Vitrine ihre Gebetschnüre zu zeigen. Eine auf Einladung erschienene Delegation mit ihrem Honscha besuchte die Ausstellung. Frau Anni Fischer hatte Tee als Willkommen im Museum serviert. Diskret bat der Dolmetscher nach dem Einschenken des Tees, Frau Fischer möge sich bitte aus dem Raum entfernen. Werner Fischer beugte sich aus Respekt dem Wunsch seiner Gäste. Nachdenklichkeit blieb.

Weitere 39 Leihgeber waren nachfolgende Damen und Herren aus: Ahlen: Frau Berkenkemper, Frau Beumer, Herr Werner Blanz, Frau Ermann, Frau Gonsior, Frau Gronau, Frau Grootens, Frau Hartmann, Herr Kaiser, Frau Karliner, Frau Mückenhausen, Herr Anton Neuhaus, Frau Ostermann, Frau Poloczek, Frau Redemeyer, Frau Rüsing, Frau Schier, Frau Schröder, Herr Schulz, Frau Schulze Horsel, Frau Weber, Frau Wiggers, Frau Zeidan. Dolberg: Frau Thomas, Enniger: Frau Schockmann, Herr Oskar Schulze Brüning. Ilanz/Schweiz: Dominikanerinnen Institut St, Josef . Köln: Erzbischöfliches Diözesan-Museum Lippborg: Herr Liebich Münster: Dr. Dr. Alois Schröer. Oberkirchen/Hochsauerland: Frau Krell. Paderborn: Diözesanmuseum Rheine: Redemptoristen-Kloster Schwäbisch Gmünd: (Prediger Museum) Dr. Schuster Oberbürgermeister, Sendenhorst: Herr Peitsmeyer, Telgte: Heimathaus, Dr. Ostendorf Vechta: Dominikanerkloster Vorhelm: Frau Lüring, Frau Möllmann, Frau Ostwald.

Außerdem wurde die Ausstellung aus dem eigenen Museumsfundus bestückt.

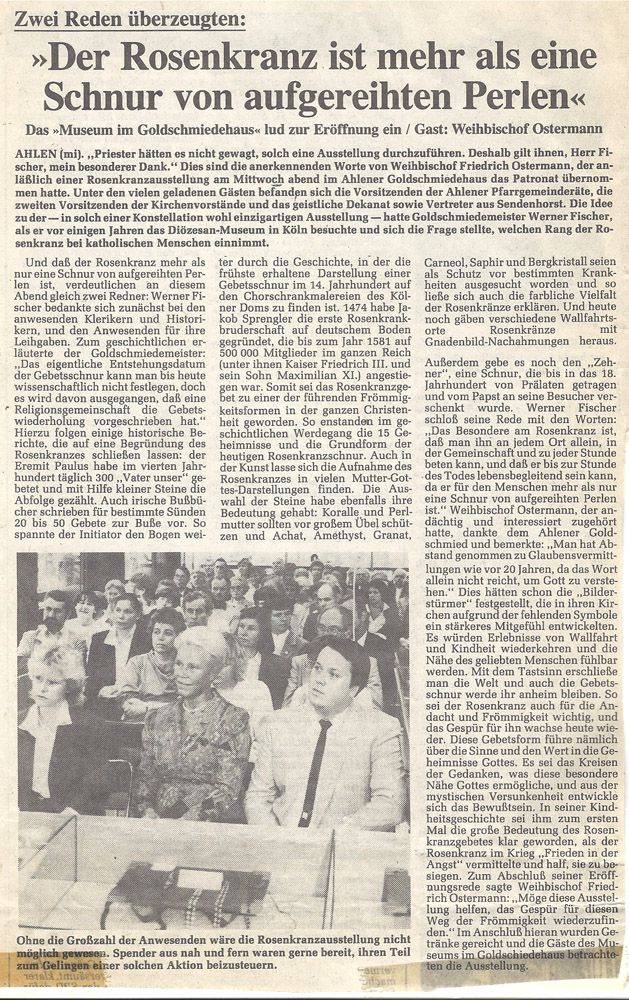

Die Eröffnung fand am 15. Oktober 1986 durch Weihbischof Friedrich Ostermann statt, angetan mit der bischöflichen Soutane, Schärpe und Pileolus. In seiner Ansprache ging er auf den Rosenkranz ein und war erstaunt über die hervorragenden Ausstellungs-Exponate. Er fragte Werner Fischer, welcher der hier ausgestellten Rosenkränze wohl der wertvollste sei. Fischer zeigte ihm einen zunächst unbedeutenden, abgegriffenen Rosenkranz. Bischof Ostermann merkte mit Enttäuschung an, daß ihm dieses Exemplar gar nicht wertvoll erscheine. Fischer entgegnete: "Man sieht und spürt aber, daß mit diesem Rosenkranz viel gebetet wurde."

Peter Harke berichtet in der Ahlener Volkszeitung am 30. August 1986:

Angelika Knöppker berichtet in der "Glocke" am 30.8.1986:

Die Glocke berichtet am 17.10.1986:

Mirko Balog berichtet in der Ahlener Volkszeitung am 18. Oktober 1986:

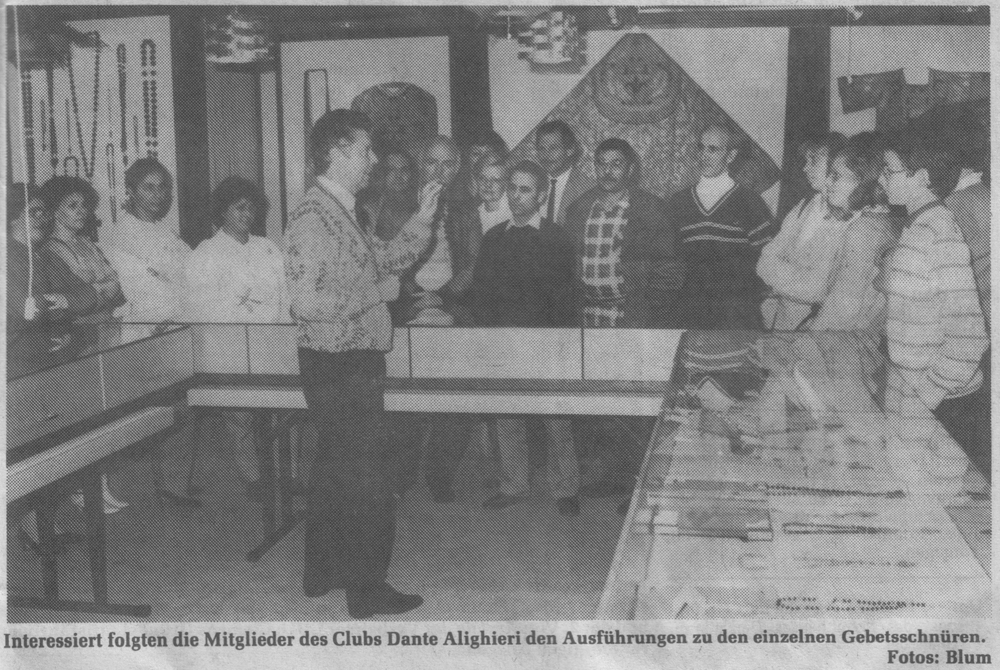

Frau Blum berichtete in der Ahlener Volkszeitung am 27. Oktober 1986:

»Der schönste Rosenkranz ist der abgenutzte!«

Club Dante Alighieri zu Gast im Goldschmiedemuseum

AHLEN (mb). Mit einem herzlichen "Buona Sera" begrüßte Werner Fischer am vergangenen Freitag Abend 22 Gäste im Museum im Goldschmiedehaus. An diesem Abend hatten sich Mitglieder des Clubs Dante Alighieri eingefunden, die sich dem Kulturaustausch zwischen ihrem Gastland Bundesrepublik Deutschland und ihrem Heimatland Italien verschrieben haben. In erster Linie wollen sie jedoch die Kultur ihrer Heimatstadt näher kennenlernen, wobei der Besuch im Museum einen wichtigen Beitrag leistete. Zu sehn sind hier — neben ausgefallenen Ornaten — Rosenkränze, die viel über die Geschichte der sie betenden Menschen aussagen. Und diesem Aspekt wollte sich die 22köpfige Gruppe widmen, die sowohl aus Deutschen als auch aus Italienern besteht.

Trotzdem war das Mitbringsel so typisch italienisch wie es nur sein konnte, handelte es sich dabei doch um eine Flasche Chianti. die vom ersten Vorsitzenden Fulvio Perini überreicht wurde. Nachdem Werner Fischer erklärt hatte, daß sein Herz für Italien schlägt, führte er aus, weshalb

er sich mit dieser Ausstellung der Rosenkränze angenommen hat. Er erklärte es damit, daß er bei zahlreichen Museumsbesuchen gemeinsam mit seiner Gattin bemerkt habe, daß Rosenkränze stiefmütterlich behandelt werden, wenn es um die Präsentation geht. Mit Mühe und Not konnte der Goldschmied einen Ausstellungskata-

log vom Diözesanmuseum in Köln ergattern, ansonsten gibt es nur sehr wenig Literatur zu diesem Thema. Auch

wenn die Menschen unserer Zeit sich wieder stärker den Rosenkränzen zuwenden, so war der Stellenwert in der Vergangenheit ungleich höher.

Im 12. Jahrhundert wurden beispielsweise die ersten "Paternoster"-Kugeln aus Silber für die Gebets-schnüre gefertigt. Das "Gegrüßet seist Du Maria", in dem die Mutter Jesu angebetet wird, sei erst sehr spät in unseren Kulturkreis gelangt, filterte Fischer heraus. Er erläuterte, daß der heilige Domenikus dem Rosenkranz besondere Bedeutung zugemessen habe. Noch heute nimmt der Rosenkranz in der Tracht der Dominikanerinnen und Dominikaner eine große Bedeutung ein. Im Deutschen Reich trat Schwäbisch Gmünd mit der Herstellung von Rosenkränzen hervor. Hier wurden 300 Jahre lang Rosenkränze gefertigt. Dem sozialen Stand entsprechend wurden sie mehr oder weniger kostbar gestaltet.

Großen Aufschwung erhielt der Rosenkranz durch die gleichnamigen Bruderschaften, die nach einjährigem Bestehen bereits über 5000,1578 über 50 000 und 1581 sogar über eine halbe Million Mitglieder verfügten.

Der Rosenkranz habe sich zur führenden Frömmigkeitsform entwik-kelt, diese Bedeutung habe sich bis heute erhalten, erklärte Werner Fischer. Werner Fischer schloß die interessante Einführung mit dem Satz: "Der schönste Rosenkranz ist der abgenutzte und wird lebendig, wenn wir

ihn beten." Anschließend stellte er die einzelnen zum Teil überaus kunstvoll gearbeiteten Gebetsschnüre vor. Zu jeder wußte Werner Fischer interessante Informationen zu geben, die einen Eindruck über das Leben und die Mentalität der Menschen vergangener Jahrhunderte vermittelte.

Foto: Blum

| Missionsrosenkranz international, ca. 42 cm lang Geschenk von Frau Rüsing Oktober 1988  |

Das Kreuz ca. 4,5 x 2,5 cm, in barocker Art ist aus Metall. Der Korpus ist mit drei Nägeln befestigt und ruht auf einem weißen Untergrund. Am Fußende des Kreuzbalkens befindet sich ein Rund, in dem sich wahrscheinlich ein Relikt befunden hat, das heute nicht mehr vorhanden ist. Der Titulus INRI ist vorhanden. Auf der Rückseite ist das Kreuz geprägt mit: TERRA CATACUMBA ROMA Zu beginn der Gesetze befindet sich ein Metallplättchen in Wappenform. Das Halbrelief zeigt die Gottesmutter, darüber Weintrauben und Weinblätter. rückseitig ein Blütenstab. Die farbigen facettierten Glasperlen reflektieren die fünf Erdteile. Eine Empfehlung: Bei den weißen Perlen denken Sie an die Missionsgebiete von Europa, bei den roten Perlen Amerika, blaue Perlen Australien und Südsee, gelbe Perlen Asien und grün an Afrika. Die Farbkonstellation der einzelnen Erdteile kann aber auch anders sein. |

Rosenkranz mit geschnitzten Holzperlen, Ø gut 6 mm und ca. 7,5 mm, ca. 45,5 cm lang, 20. Jahrhundert.  |

Kreuz, Metall mit eingelegten schwarzen Holzeinlagen. Kreuze mit Holzeinlagen gelten als Sterbekreuze und wurden den Verstorbenen Besitzern bei der Aufbahrung im Sarg in die Hände gelegt und mit begraben. Auf dem Kreuz ruht ein halbplastischer Korpus und ein INRI Schild. Die nachfolgenden Holzkugeln sind durch Metalldrähte, Ösen und Spiralen verbunden. Jede geschnitzte Holzkugel trägt jeweils im Rund sechs Blüten. Die Blüten zeichnen den Rosenkranz nicht nur optisch aus, sondern sie wirken wie Bremsen, wenn die Kugeln durch die Finger gleiten. |

Ordensrosenkranz |

Das Kreuz ist aus Messing, Vorder- und Rückseite mit Holzeinlagen, gilt deshalb als Sterbekreuz. Der plastische Dreinagel-Korpus steht auf einem Suppedaneum=Fußgestell; Stütze unter den Füßen des gekreuzigten Christus. Darunter Totenkopf mit zwei gekreuzten Knochen. Die Bezeichnung "alter Adam" steht stellvertretend für die Heilsgeschichte des Menschen im alten Bund. In der Kreuzmitte befindet sich ein Strahlenkranz sowie ein Dornenkranz, der sich auch auf der Rückseite befindet. Der Titulus fehlt. Am Rosenkranz hängt eine Medaille aus Aluminium auf der Vorderseite mit einem Halbrelief der Mutter Gottes auf die Schlange tretend und der Umschrift: O MARIA SINE LA.....ORIGINALE CONCEPTA Rückseite: Zwei brennende Herzen, darauf der Buchstabe M - darin ein Querbalken, auf dem ein Kreuz steht. Die Umschrift: PATRONA SORORUM CHRISTIANAE CHARITATIS ORA PRO NOBIS ET PROTEXE NOS. Die Umschriften sind sehr abgegriffen, sodass die Buchstaben fehlerhaft sein können. Der Rosenkranz wurde dem Museum im Goldschmiedhaus Ahlen von Frau Schockmann, Enniger, geschenkt. |

Rosenkranz zu Ehren der "Sieben Schmerzen der Gottesmutter Maria"  |

ca. 45 cm lang. 7 Gesetze mit jeweils 7 Perlen sind 49 Perlen plus 4

Perlen Von 1986 bis zum 23. August 2015 mußte ich warten, bis ich die nachfolgende Antwort von Andreas Franke erhielt, für die ich mich ganz herzlich bedanke. Rosenkranz zu Ehren der schmerzhaften Mutter Maria Dieser Rosenkranz besteht aus sieben Absätzen zum Andenken an die sieben großen Schmerzen der seligsten Jungfrau Maria. Bei jedem Absatz betet man ein „Vater Unser“ und sieben „Ave Maria“. 1. Schmerz eingeborenen Sohn Jesus in die Arme des greisen Simeon legte und von ihm die Worte vernahm: „Ein Schwert wird deine eigene Seele durchdringen, damit die Gesinnung vieler Herzen offenbar wird.“ (Lukas2,34) 2. Schmerz Verfolgung des grausamen Herodes zu entgehen, der ihren Sohn zu töten suchte. 3. Schmerz 4. Schmerz 5. Schmerz Kreuze erhöht wurde und wie er nach dreistündiger Todesqual verschied. 6. Schmerz von einer Lanze durchstochen, vom Kreuze abgenommen und in ihren Schoß gelegt wurde. 7. Schmerz

Lasset uns beten: |

Rosenkranz mit 6 Gesetzen (ein Gesetz für die armen Seelen) aus roten Glasperlen und 7 Paternosterperlen |

19. Jahrhundert, Schwäbisch Gmünd, Länge ca. 410 mm Die 63 durchbohrten intensiv roten, durchscheinenden Glasflüsse sind facettiert. Von der achteckigen Rondiste ausgehend, laufen die Facetten zum Bohrloch. Bei vielen Rosenkränzen aus der Biedermeierzeit dominiert bei den "Ave" Perlen die Farbe Rot, obwohl nicht alle Glasbläser in der Lage waren, rotes Glas herzustellen. Auch wurde, und das ist bis heute noch der Fall, rot als die Farbe der Liebe gedeutet. (Herzblut) Die Sieben Paternoster = Vater unser. Jedes Gesetz endet mit dem dem Satz: Ehre sei dem Vater, dem Sohne und dem heiligen Geist... und jedes neue Gesetz beginnt mit einem Vater unser .... daher die Bezeichnung der Kugeln oder anderer Merkmale im Rosenkranz. Das Kreuz steht vor Beginn des Rosenkranzgebetes. Im doppelseitigen Filigrankreuz ist auf jeder Seite ein emailliertes Kreuz gefaßt. Im blauen Email ist Jesus am Kreuz dargestellt. (Beschädigung). Das Email-Kreuz auf der Rückseite ist mit einer Blüte und den Buchstaben IHS geschmückt. Mit einer Öse verbunden folgt ein gleichschenkeliges Credo-Kreuz Buch: Sakrale Kunst Seite 150 |

Zehner (Mannsbeter), 20. Jahrhundert, Glasflüsse |

Das Messingkreuz hat eine Holzauflage (als Sterbekreuz zu benutzen). Der Dreinagelkorpus steht auf einem Suppedaneum. Hinter dem Kopf ist ein Nimbus, der auf einem Dreieck ruht. Der Titulus ist aufgesteckt. An dem Faden hängt eine Medaille, die den hl. Franziskus zeigt, wie er vor einem Kreuz betet, angetan mit Mönchskutte und mit Nimbus. Die Umschrift: S. FRANCISCE ORA PRO N. Die andere Seite zeigt die Gottesmutter mit ausgebreiteten Armen, auf einer Schlange stehend mit der Umschrift: MARIA SINE LABE CONCEPTA O. PRO NOBIS AD TE CONFUGIENTIBUS. Nach dem Kreuz folgt eine weiße durchbohrte Kugel. Zwischen zwei gerieften Kugeln befindet sich ein plastischer Totenkopf aus Elfenbein. Danach folgen weitere geriefte Kugeln, die jeweils zwischen 10 durchbohrten Glasflüssen angeordnet sind. Darüber sitzt ein roter Glasfluß in Form eines Oktaeders geschliffen und ein trauringförmiger Messingring. Besitzer: Goldschmiedemeister Raphael Fischer |

| Rosenkranz, "Zehner" Westfalen, 19. Jahrhundert, 24 cm lang |

In einem gegossen silbernen Siegel-Ring ist heraldisch links ein Wappen eingearbeitet. Erkennbar sind ein Geweih (Helmzier?) und die Buchstaben S H G und in einem kleineren Wappen die Buchstaben T S und ein doppeltes W. (Hofwappen?) An dem Herrenring hängt in einer Draht-Öse eine gezwirbelte hohle Silbernekugel. Daran schließen sich weitere Draht-Ösen an, wobei der Draht durch 11 durchbohrte, rote Korallwalzen führt. Zum Schluß der Kette ist ein Kreuz eingehängt. Im oberen Kreuzbalken sind die Buchstaben INRI eingraviert = JESUS NAZARENUS REX JUDORUM = Jesus von Nazaret, König der Juden. An den anderen drei Kreuzbalken sind je 3 Striche wellenförmig graviert. Sie sollen die Wundmale andeuten, aus denen Blut floss. Im Kreuzzentrum der vier Balken sind Andeutungen eines Nimbus eingraviert. Die Kreuzrückseite ist mit I H S, dem Mongramm Jesu, Jesus Heiland Seligmacher graviert. Mannsbeter nannte man die Rosenkränze vornehmlich für Herren, die nur aus etwa 11 Perlen, Kugeln, Walzen oder anderen Merkmalen bestehen. Sie können recht prunkhaft aber auch sehr einfach sein wie dieser Mannsbeter aus Westfalen. Der Beter kann den Rosenkranz in der geschlossenen Hand stumm beten, ohne dass die Umwelt etwas bemerkt, zudem ist durch den Ring ein Verlust kaum möglich. Der Rosenkranz wurde dankenswerter Weise von der Familie Oskar-Schulze-Brüning als Leihgabe zur Verfügung gestellt. Buch: Sakrale Kunst Seite 154 |

| Rosenkranz Zehner, 18. Jahrhundert, ca. 33 cm lang, soll aus Süddeutschland stammen und ist von hohem musealen Wert. |

An einem Siber vergoldeten, gekordeltem Trag-Ring, Ø ca. 43 mm, hängen an dem in einer runden Öse befestigten Faden 11 facettierte, durchscheinende, durchbohrte Karneolkugeln mit verlaufenden Durchmessern von ca. 12 mm bis ca. 20 mm. Dazwischen sind runde Ösen als Abstandshalter auf dem Faden aufgezogen. Die Öse dient als Aufhängung für einen ovalen Silber vergoldeten Anhänger, in dessen Rahmen ein Emailbild von ca. 59 x 74 mm gefasst ist, das auf der Rückseite von einer Schildpattplatte bedeckt wird. Das Bild in polygromem "Maleremail" zeigt vor einem aufgeschlagenen Vorhang den Evangelisten Lukas im Strahlenkranz, bekleidet mit einem rosa und blauen Gewand mit gelbem Umhang, mit der rechten Hand ein Buch haltend. Vor ihm steht ein Tintenfass mit Feder. Hinter seinem Rücken befindet sich ein Ochsenkopfkopf = Evangelistensymbol. Es wird berichtet, dass Lukas ein guter Maler war und er den Auftrag von der Gottesmutter erhielt, sie zu malen. Lukas gilt als Patron der Ärzte, Chirurgen, Kranken, Goldschmiede, Glasmaler, Bildhauer, Sticker, Buchbinder, Metzger, der christlichen Kunst, des Viehs und des Wetters. Buch: Sakrale Kunst Seite 148 Lukas war Arzt in seiner Heimatstadt Antiochia. Er starb im Alter von 84 Jahren in Böotien. |

| Seltener Armrosenkranz |

10 durchbohrte Kugeln - Aveperlen - aus Lapislazuli mit einem Ø von 12,5 mm bis 11 mm verjüngend und 11 offene Filigrankugeln sind auf einem 1 mm starken Silberdraht zu einem runden Armreif aufgezogen. Als Verschluß dienen zwei einfache Haken. Zwischen den beiden größten Lapiskugeln läuft beweglich an einer offenen Filigrankugel mit zwei Ösen ein gleichschenkeliges Kreuz. Beim Beten eines Rosenkranzes nimmt man zu Anfang das Kreuz in die Hand und beginnt mit dem Credo = Glaubensbekenntnis " ich glaube an Gott, den allmächtigen Vater ... Früher war es nicht schicklich, eine figürliche Darstellung von Jesus Christus am Kreuz anzufassen, deshalb findet man bei alten Rosenkränzen fast immer zwei Kreuze. Das erste Kreuz ohne Korpus nennt man bei historischen Rosenkränzen auch Credokreuz. Das Kreuz ohne Korpus ist bei diesem Armrosenkranz auf beiden Seiten gleich gestaltet. An den Fußenden hängt in Ösen eine kleine offene Filigrankugel. Man kann davon ausgehen, dass der Armrosenkranz in oder um Schwäbisch Gmünd im 18 0der 19. Jahrhundert angefertigt wurde. In Schwäbisch Gmünd wurden die Rosenkränze eine Zeit lang nicht mit einer Silberpunze (Silberstempel) versehen. Durchmesser des Reifens ca. 80 mm. Credokreuz 38 x 42 mm. Geschenk an Werner Fischer, Ahlen, von Paul van Ooyen, Kevelaer, Landesinnungsmeister des Landesverbandes der Gold- und Silberschmiede sowie Juweliere Nordrhein-Westfalen und gleichzeitiger Obermeister der Gold- und Silberschmiedeinnung Kevelaer. |